Astronomen korrigieren Anzahl potentiell lebensfreundlicher Planeten nach unten

Copyright: NASA/JPL-Caltech/R. Hurt (SSC-Caltech)

Pasadena (USA) – Eine neue Bewertung der jüngsten Daten von erdgestützten und Weltraumteleskopen zeigt, dass die zuvor geschätzte Anzahl potentiell erdähnlicher und lebensfreundlicher Planeten in unserer Milchstraße zwar weiterhin hoch ist, aber dennoch nach unten korrigiert werden muss.

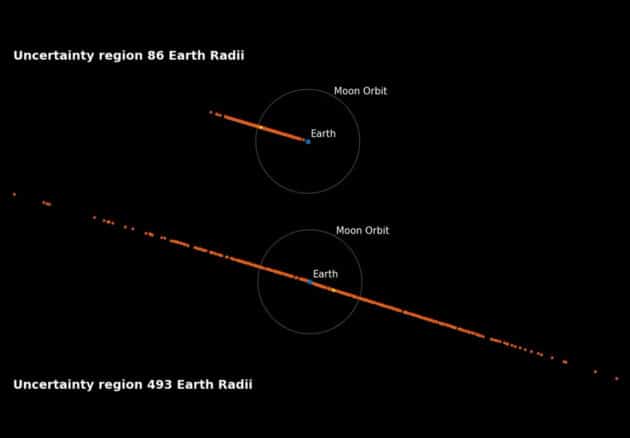

Von den insgesamt 3.700 bislang entdeckten und bestätigten Exoplaneten (3.000 weitere sog. Planetenkandidaten warten derzeit darauf, durch weitere Beobachtungen bestätigt zu werden) wurden alleine vom NASA-Weltraumtelesko„Kepler“ 2.600 entdeckt. Bislang gingen Planetenwissenschaftler davon aus, dass 20-50 Prozent der Sterne an unserem Nachthimmel von erdgroßen Planeten innerhalb habitabler Zonen umkreist werden. „Kepler“ alleine habe – so vermuteten es die Schätzungen der NASA-Wissenschaftler noch Mitte Juni – rund 30 erdgroße Exoplaneten entdeckt, die ihren Stern innerhalb der sogenannten habitablen Zone, also in jener Abstandsregion umkreisen, innerhalb derer ein Planeten seinen Stern umkreisen muss, damit aufgrund milder Oberflächentemperaturen Wasser – und damit die Grundlage zumindest des uns bekannten irdischen Lebens – in flüssiger Form existieren kann.

www.grenzwissenschaft-aktuell.de

+ HIER können Sie den täglichen und kostenlosen GreWi-Newsletter bestellen +

Allerdings zeigen die Daten des europäischen Weltraumteleskops „Gaia“ nun, dass die tatsächliche Anzahl derartig potentiell lebensfreundlicher Planeten in Wirklichkeit statt bei rund 30, nur noch zwischen 2 und 12 liegt, berichtet Eric Mamajek, der Chefwissenschaftler des „Exoplanet Exploration Program“ der NASA. Der Grund: Die Gaia-Daten zeigen, dass einige der von Kepler beobachteten Sterne heller und größer sind als bislang gedacht. Somit sind auch die um diese Sterne entdeckten Planeten größer und heißer als bislang angenommen – einige davon zu heiß für Leben, wie wir es kennen.

Der wichtigste Faktor ist die Frage, wie gut wir die Zentralgestirne kennen“, erläutert Mamajek. „Denn von ihrer Helligkeit, Größe und Hitze hängen die Bedingungen auf den dortigen Planeten ab.“

Die neue Erkenntnis zeige, dass man noch mehr Daten benötige, um besser zu verstehen, in welchem Verhältnis die Planetengröße zur Zusammensetzung der Himmelskörper stehe: „Wir müssen noch genauer verstehen, wie groß ein Planet sein kann, um immer noch felsig (erdartig) zu sein“, fügt die Astrophysikerin Jessie Dotson vom Ames Research Center der NASA hinzu, die als Projektwissenschaftler die erweiterte Kepler-Mission „K2“ begleitet.

Zwar klinge die Neubewertung zunächst enttäuschend, was die Aussichten auf außerirdisches Leben anbetreffe, dennoch verändere sich die Grundaussage aller Beobachtungen der vergangenen 20 Jahre im Kern nicht: Angesichts der unvorstellbaren Anzahl an Sternen, seien Planeten innerhalb der habitablen Zone immer noch zahlreich und wohl eher die Regel als die Ausnahme.

Hinweis GreWi: Nimmt man die neuste Bewertung der Kepler-Daten zur Grundlage, so liegt das mittel potentiell erdähnlicher (und damit auch lebensfreundlicher) Planeten bei etwa 0,25 – 0,5 Prozent.

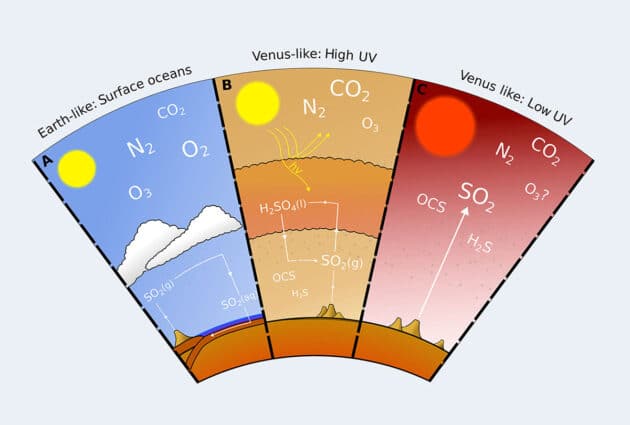

Zudem gibt es neben den klassischen erdähnlichen Planeten auch noch andere Welten, auf denen Leben, selbst wie wir es von der Erde kennen, trotz zunächst widrig erscheinender Bedingungen existieren kann. Schon in unserem eigenen Sonnensystem besitzen zahlreiche Eismonde um die Gasriesen Jupiter und Saturn unter ihren Eispanzern Ozeane flüssigen Wassers. Hinzu spekulieren Wissenschaftler auch über andere Formen des Lebens, die statt Wasser, andere Flüssigkeiten wie etwa die den Flüssigkeitskreislauf (Regen, Schnee, Meere, Seen und Flüsse) auf dem Saturnmond Titan bildenden Kohlenwasserstoffe Methan und Ethan nutzen.

© grenzwissenschaft-aktuell.de