Auf Rosetta-Komet stürzt der Boden ein

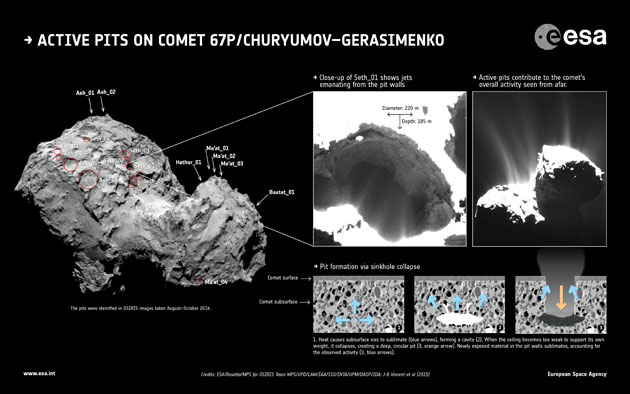

Aktive Einsturzlöcher auf der Oberfläche des Kometen 67P/Churyumov-Gerasimenko. (Klicken Sie auf die Bildmitte, um zu einer vergrößerten Darstellung zu gelangen.)

Copyright: ESA/Rosetta/MPS for OSIRIS Team MPS/UPD/LAM/IAA/SSO/INTA/UPM/DASP/IDA; Grafik: J-B Vincent et al.

Göttingen (Deutschland) – Unter der Oberfläche des Kometen 67P/Churyumov-Gerasimenko vermuten Wissenschaftler große Hohlräume, deren Decken nun nach und nach einstürzen und Fontänen aus dem Innern des Kometen freigeben.

Insgesamt 18 dieser sonderbaren, jeweils von zehn bis zu einigen hundert Metern großen und schachtartigen Hohlräume haben Wissenschaftler unter Jean-Baptiste Vincent vom Göttinger Max-Planck-Instituts für Sonnensystemforschung auf neuen Aufnahmen der Kometenoberfläche durch die europäische Raumsonde „Rosetta“ entdeckt und bemerkt, dass diese gewöhnlichen Kratern völlig unähnlich sind und daraus Staub und Gas ins All entweichen.

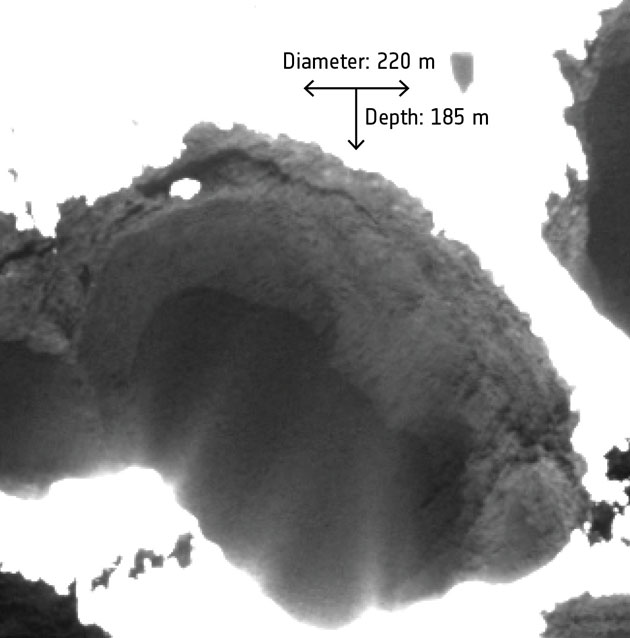

Die Forscher vermuten, dass diese Strukturen ähnlich wie irdische Dolinen bzw. Karsttrichter entstehen, wenn Hohlräume unter der Oberfläche des Kometen einsacken. Wie ihre irdischen Gegenstütze haben diese Löcher – im Gegensatz zu Einschlagskratern – nahezu vertikale Seitenwände und sind außergewöhnlich tief: „Die größeren von ihnen reichen bis zu zweihundert Meter ins Innere des Kometen. An ihren Innenseiten zeigen die Aufnahmen Schichtungen und Terrassierungen; der Boden ist meist eben“, erläutert die Pressemitteilung des Instituts.

www.grenzwissenschaft-aktuell.de

+ HIER können Sie den tägichen GreWi-Newsletter bestellen +

Ähnliche Strukturen wurden zuvor schon auf den Kometen 9P/Tempel 1 und 81P/Wild 2 entdeckt. „Wegen ihrer ungewöhnlichen Form unterscheiden sich diese Schächte deutlich von Einschlagskratern“, erklärt Vincent. „Es scheint sich um ein typisches Merkmal von Kometen zu handeln.“

Einige der Vertiefungen seien zudem aktiv und geben feine Staubfontänen von den Innenseiten ins All ab. Durch die Analyse dieser Staubfontänen aus verschiedenen Blickwinkeln ergeben sich Informationen über die dreidimensionale Struktur der Fontänen und es kann ihr jeweiliger Ausgangspunkt auf der Kometenoberfläche bestimmt werden.

Allerdings könne dieses „Staubspucken“ allein die ungewöhnlichen Strukturen nicht erschaffen haben. „Gefrorene Gase, die unter dem Einfluss der Sonne aus dem Kometenboden verdampfen, können nicht genug Staub mit sich reißen, um Löcher dieser Größe zu erzeugen. Dafür wären zum Teil tausende von Jahren nötig.

67P/Churyumov-Gerasimenko dringt auf seiner Umlaufbahn jedoch erst seit 1959 ins innere Planetensystem und somit in die Nähe der Sonne vor. Und auch ein plötzlicher Aktivitätsausbruch, wie ihn Rosetta etwa in der Anflugphase Ende April 2014 beobachtete, ist nicht in der Lage, genügend Material zu bewegen.“

Stattdessen spreche alles dafür, dass es sich bei den Löchern um eingestürzte Hohlräume handelt. „Offenbar werden diese unterirdischen Hohlräume mit der Zeit immer größer, bis die Deckschicht instabil wird und einbricht“, sagt Max-Planck-Forscher Holger Sierks, Koautor der Studie und Leiter des OSIRIS-Kamerateam Teams. „Als Folge tritt an den Rändern der Vertiefung frisches Material zu Tage, aus dem Gase verdampfen und so die beobachteten Fontänen speist.

Aus den Innenwänden der Einsturtzlöcher treten feine Staubfontänen aus.

Copyright: ESA/Rosetta/MPS for OSIRIS Team MPS/UPD/LAM/IAA/SSO/INTA/UPM/DASP/IDA

Auf die Frage, wie diese Hohlräume jedoch entstanden sind, liefern die Forscher verschiedene mögliche Antworten: Es sei etwa denkbar, dass das löchrige Innenleben des Kometen noch aus seiner Geburtsstunde stammt. Wenn sich kleinere Brocken, sogenannte Planetesimale, mit niedriger Geschwindigkeit zusammenballen, können Lücken zurückbleiben. Ebenso denkbar sei es, dass gefrorenes Kohlendioxid und -monoxid aus der Tiefe verdampft und Hohlräume erzeugt. Gefrorenes Wasser hingegen verdampfe bei deutlich höheren Temperaturen. Diese lassen sich unter der gut wärmeisolierenden, oberflächlichen Staubschicht des Kometen nur schwer durch Sonneneinstrahlung erreichen.

Stattdessen haben die Forscher eine andere Wärmequelle im Blick. Wenn im Kometenboden amorphes Eis – bei dem die Wassermoleküle unregelmäßig angeordnet sind –, kristallisiert, wird Wärme frei. Diese könnte dann ausreichen, um Wasser in ausreichender Menge zu verdampfen.

„Noch bevorzugen wir keine dieser drei Möglichkeiten. Vielleicht spielen auch alle Effekte zusammen“, sagt Sierks. „Wir hoffen aber sehr, dass die Mission in ihrem weiteren Verlauf Klarheit bringt.“

Schon jetzt erweisen sich die staubspuckenden Vertiefungen aber als hilfreiches Mittel der Altersbestimmung. „Da die Vertiefungen aktiv sind, verändern sie sich mit der Zeit“, so Jean-Baptiste Vincent abschließend. „Nach und nach dehnen sie sich aus; die Ränder ziehen sich zurück, so dass mancherorts terrassenartige Ebenen entstehen. Eine Kometenoberfläche, die noch tiefe Löcher aufweist, ist somit eher jung. Ältere Flächen zeigen sich als glatte Plateaus.“

© grenzwissenschaft-aktuell.de