Studie bewertet die Auswirkungen von Satellitenkonstellationen auf Astronomie

Copyright: ESO/Y. Beletsky/L. Calçada

Garching (Deutschland) – Sie haben schon für so manche fälschliche UFO-Meldung und Verwirrung bei Laienbeobachtern des Nachthimmels gesorgt: ganze Konstellationen von Satelliten, die wie ein Lichterzug oder Perlen an einer Schnur über den Himmel ziehen. Auch und gerade Astronomen äußern Befürchtungen über die Auswirkungen solcher Satelliten-Megakonstellationen auf die wissenschaftliche Forschung. Um diese besser einschätzen zu können, hat die Europäische Südsternwarte (ESO) nun eine wissenschaftliche Studie über ihre Auswirkungen in Auftrag gegeben.

Wie die ESO in einer Pressemitteilung berichtet, konzentrieren sich die Autoren der Studie auf Beobachtungen mit ESO-Teleskopen im sichtbaren und infraroten Bereich, ziehen aber auch andere Observatorien in Betracht und hat insgesamt 18 repräsentative Satellitenkonstellationen berücksichtigt, wie sie von Firmen wie SpaceX, Amazon, OneWeb und anderen entwickelt werden, und zudem auch über 26 Tausend andere Satelliten in Betracht gezogen.

Wie die Autoren der ESO-Studie, Olivier R. Hainaut und Andrew P. Williams vorab via ArXiv.org und in einer kommenden Ausgabe des Fachjournals „Astronomy & Astrophysics“ berichten, kommt ihre Studie zu dem Ergebnis, dass große Teleskope wie das „Very Large Telescope“ (VLT) und das kommende „Extremely Large Telescope“ (ELT) der ESO von den in der Entwicklung befindlichen Konstellationen nur „mäßig beeinflusst“ werden.

www.grenzwissenschaft-aktuell.de

+ HIER können Sie den täglichen kostenlosen GreWi-Newsletter bestellen +

„Der Effekt ist bei Langzeitbelichtungen (von etwa 1000 s) stärker ausgeprägt, von denen bis zu 3% in der Dämmerung, der Zeit zwischen Morgengrauen und Sonnenaufgang und zwischen Sonnenuntergang und Abenddämmerung, zunichte gemacht werden könnten. Kürzere Belichtungen wären weniger stark betroffen, wobei weniger als 0,5% der Beobachtungen dieser Art beeinträchtigt würden. Beobachtungen zu anderen Zeiten während der Nacht wären ebenfalls weniger gefährdet, da sich die Satelliten im Schatten der Erde befinden und daher nicht beleuchtet werden.“

Je nach wissenschaftlichem Kontext könnten so die Auswirkungen durch Änderungen der Betriebszeiten der ESO-Teleskope hinzu gemildert werden. Allerdings seien derartige Änderungen mit Kosten verbunden.

Beispiele für Maßnahmen zur Abschwächung der Folgen sind: Berechnung der Position der Satelliten, um zu vermeiden, dass die Beobachtung an der Stelle erfolgt, an der ein Satellit vorbeifliegt; Schließen des Teleskopverschlusses genau dann, wenn ein Satellit das Sichtfeld durchquert; und Beschränkung der Beobachtungen auf Bereiche des Himmels, die im Erdschatten liegen, wo die Satelliten nicht von der Sonne beleuchtet werden. Diese Methoden sind jedoch nicht für alle wissenschaftlichen Fälle geeignet.

Auf Seiten der Industrie hingegen wäre ein wirksamer Schritt zur Abschwächung der Auswirkungen eine Verdunkelung der Satelliten.

Die Studie kommt zudem zu dem Schluss, dass der größte Einfluss auf Durchmusterungen von großen Feldern, insbesondere mit großen Teleskopen, erfolgen würde. Beispielsweise wären etwa 30% bis 50% der Aufnahmen mit dem Vera-C.-Rubin-Observatorium der US „National Science Foundation“ (NSF, also keine ESO-Einrichtung) „stark beeinträchtigt“, je nach Jahreszeit, Nachtzeit und den vereinfachenden Annahmen der Studie. Maßnahmen, die an den Teleskopen der ESO angewendet werden könnten, würden bei diesem Observatorium nicht funktionieren, obwohl andere Strategien aktiv erforscht werden.

Copyright: DELVE Survey / CTIO / AURA / NSF

Weitere Studien sind nun erforderlich, um die wissenschaftlichen Auswirkungen dieses Verlusts an Beobachtungsdaten und die Komplexität ihrer Analyse vollständig zu verstehen.

Großfeld-Durchmusterungsteleskope wie das Rubin-Observatorium können große Teile des Himmels schnell abtasten, wodurch sie unerlässlich sind, um kurzlebige Phänomene wie Supernovae oder potenziell gefährliche Asteroiden zu entdecken. „Aufgrund ihrer einzigartigen Fähigkeit, sehr große Datensätze zu erzeugen und Beobachtungsobjekte für viele andere Observatorien zu finden, haben die astronomischen Gemeinschaften und Förderungseinrichtungen in Europa und anderswo Durchmusterungsteleskope als eine der wichtigsten Prioritäten für zukünftige Entwicklungen in der Astronomie eingestuft“, erläutern die beiden Autoren.

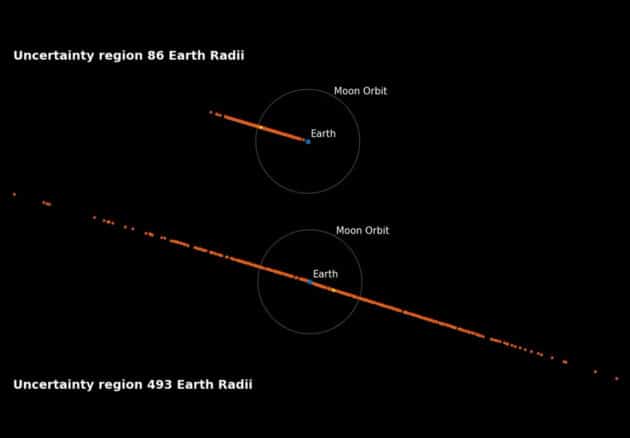

Sowohl Berufs- als auch Amateurastronomen haben auch Bedenken darüber geäußert, wie sich Satelliten-Megakonstellationen auf die unverfälschte Sicht auf den Nachthimmel auswirken könnten. Die Studie zeigt, dass sich jederzeit etwa 1.600 Satelliten der Konstellationen über dem Horizont eines Beobachters/Observatoriums in mittleren Breitengraden befinden werden, von denen die meisten allerdings tief am Himmel stehen werden – innerhalb von 30° über dem Horizont. Oberhalb dieser Grenze – und damit jenem Teil des Himmels, in dem die meisten astronomischen Beobachtungen stattfinden – werden sich zu jeder Zeit etwa 250 Satelliten der Konstellationen befinden.

„Während sie alle bei Sonnenuntergang und Sonnenaufgang von der Sonne beleuchtet werden, geraten sie gegen Mitte der Nacht immer mehr in den Erdschatten.“ Die ESO-Studie setzt für alle diese Satelliten die gleiche Helligkeit voraus. Mit dieser Annahme könnten bis zu 100 Satelliten hell genug sein, um in der Dämmerung mit dem bloßen Auge sichtbar zu sein, wobei sich etwa 10 davon höher als 30° über dem Horizont befinden würden. All diese Zahlen sinken mit zunehmender Dunkelheit und dem Eintauchen der Satelliten in den Erdschatten. Insgesamt würden diese neuen Satellitenkonstellationen die Anzahl der mit dem bloßen Auge am Nachthimmel sichtbaren Satelliten oberhalb von 30° also grob verdoppeln.

Hintergrund

Es wird geschätzt, dass derzeit etwa 34.000 Objekte mit einer Größe von mehr als 10 cm die Erde umkreisen. Davon sind etwa 5500 Satelliten, darunter etwa 2300 funktionsfähige. Der Rest ist Weltraummüll, einschließlich Raketenoberstufen und Satellitenstartadapter. Etwa 2000 dieser Objekte befinden sich zu jedem Zeitpunkt an einem beliebigen Ort über dem Horizont. Während der Dämmerung werden etwa 5-10 von ihnen von der Sonne beleuchtet und sind hell genug, um mit dem bloßen Auge gesehen zu werden.

Allerdings: In diesen Zahlen sind die unmittelbar nach dem Start sichtbaren „Satellitenzüge“ nicht enthalten: „Obwohl sie spektakulär und hell sind, sind sie kurzlebig und nur kurz nach Sonnenuntergang oder vor Sonnenaufgang und – zu einem bestimmten Zeitpunkt – nur von einem sehr begrenzten Gebiet auf der Erde aus sichtbar.“

[video_player type=“youtube“ youtube_show_title_bar=“Y“ style=“1″ dimensions=“560×315″ width=“560″ height=“315″ align=“center“ margin_top=“0″ margin_bottom=“20″ ipad_color=“black“]aHR0cHM6Ly95b3V0dS5iZS95dFV5Z1BxalhFYw==[/video_player]

Hinzu gibt die ESO zu bedenken, dass die Studie Vereinfachungen und Annahmen verwendet, um konservative Schätzungen der Auswirkungen zu erhalten, die in der Realität kleiner sein können als in der Studie berechnet. „Um die tatsächlichen Auswirkungen genauer zu quantifizieren, sind anspruchsvollere Modellierungen erforderlich. Während der Schwerpunkt auf den ESO-Teleskopen liegt, gelten die Ergebnisse für ähnliche Nicht-ESO-Teleskope, die auch im Sichtbaren und im Infrarot arbeiten, mit ähnlicher Instrumentierung und wissenschaftlichen Fällen.“Die Satellitenkonstellationen werden zudem Auswirkungen auf Radio-, Millimeter- und Submillimeter-Observatorien haben, darunter die „Atacama Large Millimeter/Submillimeter Array“ (ALMA) und das „Atacama Pathfinder Experiment“ (APEX). Diese Auswirkungen gilt es in weiteren Studien zu berücksichtigen.

Die ESO ergreift zusammen mit anderen Observatorien, der „Internationalen Astronomischen Union“ (IAU), der „American Astronomical Society“ (AAS), der „Royal Astronomical Society“ (RAS) des Vereinigten Königreichs und anderen Gesellschaften Maßnahmen, um das Bewusstsein für dieses Thema in globalen Foren wie dem Ausschuss der Vereinten Nationen für die friedliche Nutzung des Weltraums (COPUOS) und dem Europäischen Ausschuss für Radioastronomie-Frequenzen (CRAF) zu schärfen. Dies geschehe, während mit den Raumfahrtunternehmen praktische Lösungen erforscht werden, die die umfangreichen Investitionen in hochmoderne bodengestützte Astronomie-Einrichtungen sichern können.

„Die ESO unterstützt die Entwicklung von Regulierungsrahmen, die letztlich die harmonische Koexistenz von vielversprechenden technologischen Fortschritten in einer niedrigen Erdumlaufbahn mit den Bedingungen gewährleisten, die es der Menschheit ermöglichen, ihre Beobachtung und ihr Verständnis des Universums fortzusetzen.

Quelle: ESO

© grenzwissenschaft-aktuell.de